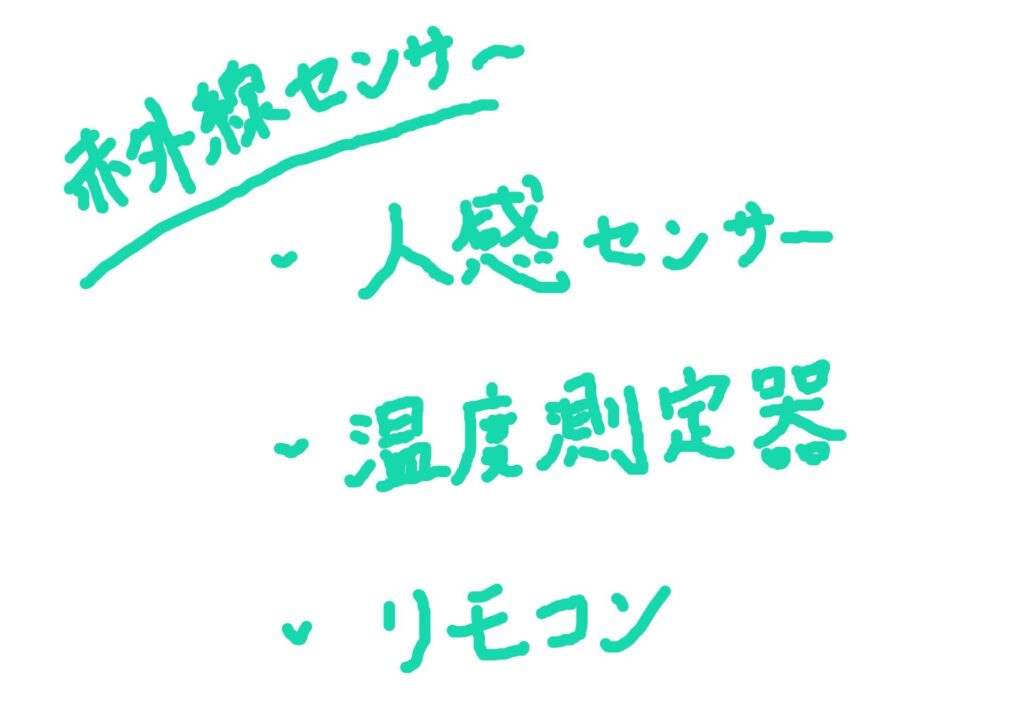

センサーの一つに「赤外線センサ」というものがあります。

その特徴や使い方について書いていきます。

(➡センサとはこちら※製作中です)

(➡電気・電子回路の基礎からはこちら)

<仕組み・特徴>

物体は目に見えない光を出す

物体は、絶対零度以上になると、人の目には見えない「赤外線」という領域の光を出すようです。それを利用してます。

または、赤外線を外部から物体にあてて、「反射」する赤外線を利用します。

赤外線センサで受け取る

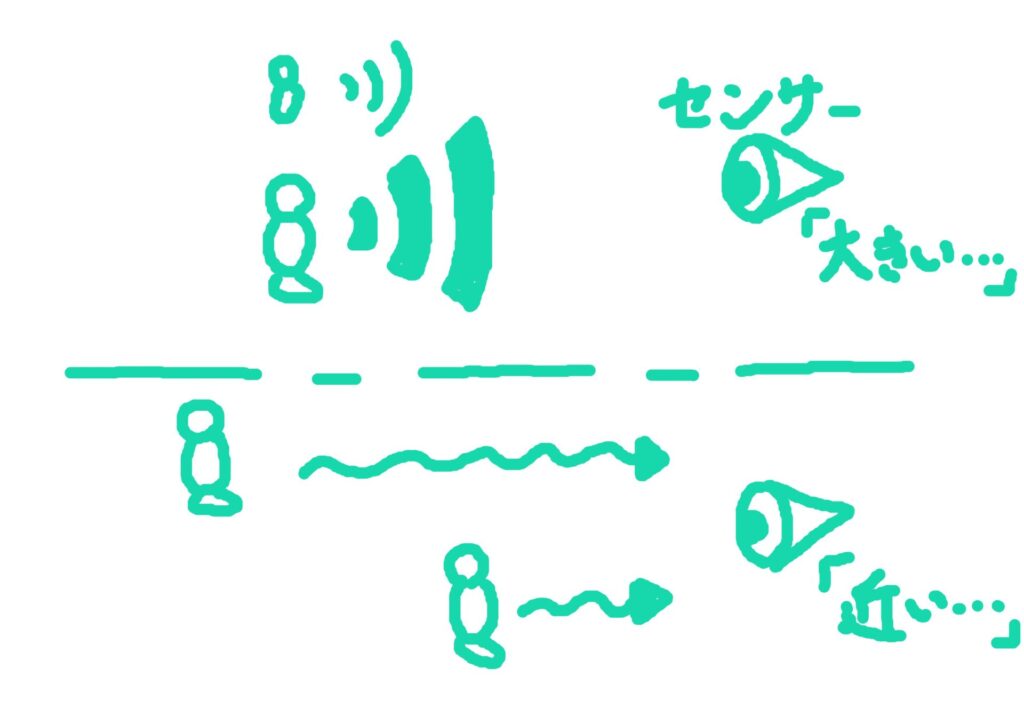

赤外線「センサ」はそれら赤外線を受信することができます。

物体の状態によりその量や反射時間、波長が変化します。その変化量に応じて、物体・物質の状態を判断していきます。

-1024x724.jpg)

高感度・検出距離

微細な変化も検知します。検出距離も伸ばすことができます。

-1024x724.jpg)

省電力・安価

待機中の消費電力も少ないです。素子や部品自体も安価なものが多いです。

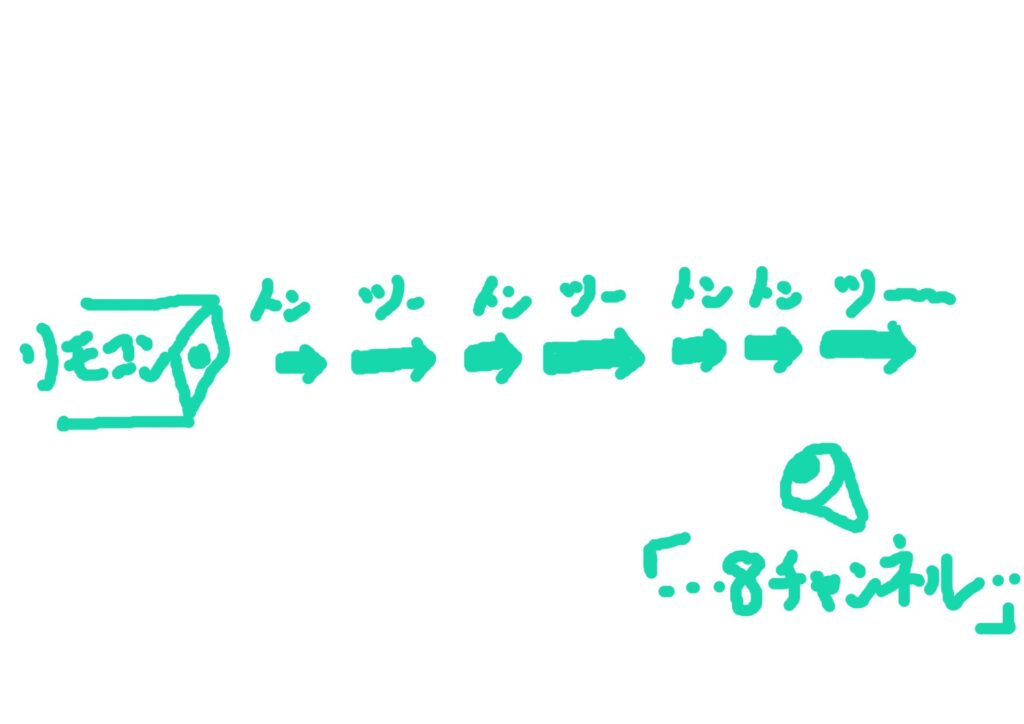

赤外線を信号として受け取る

精密で低電力という特徴を生かし、リモコン等の「信号」として扱う方法も一般的です。

広い用途

信号として扱う代表的なリモコンの用途から、

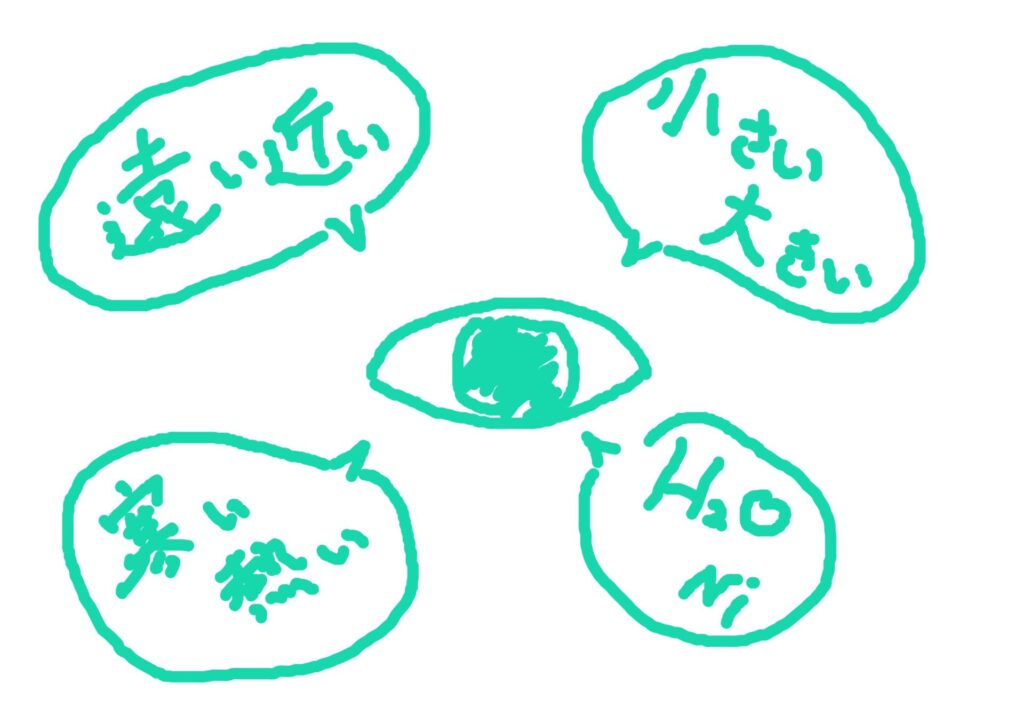

物体や物質の違いで検知内容に変化があるため、さまざまな状態変化を検知できます。

<部品選びのポイント>

素子単体の扱いはやや複雑

発光素子と受光素子で構成されますが、受光素子から得られる情報は、弱く短いので、強くわかりやすい情報に変換する必要があります。

画像のように、安価で簡単に扱えるモジュール化された製品が多々出ております。こちらの活用を優先したほうが良いです。

(➡モジュール部品の活用例はこちら※製作中です)

画像参照:www.amazon.co.jp

波長帯域=検知対象という種別がある

検知対象に応じて、感度となる波長帯域が変わります。扱う製品が、どういうものか、この点の確認が必要です。

例:人の動きを検知する・距離を検知する・温度を検知する・信号として扱う等

<使い方の概要>

モジュール版は扱いやすい

入出力端子は基本的に3本が多く、VCC・GND・OUTPUTの構成が多いです。

電源電圧VCCは3~5vが多いです。

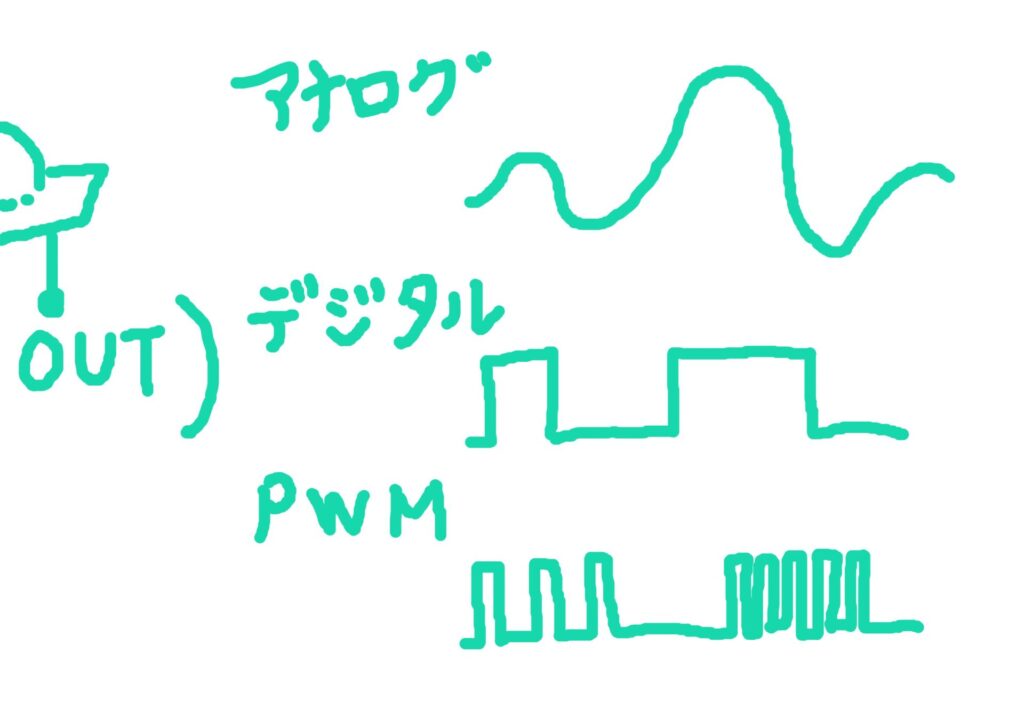

OUTPUT端子

OUTPUT端子からは以下の出力の種類が多いです。

[アナログ出力]:受信強度に応じて出力電圧がアナログに変化します

[デジタル出力]:しきい値をもち、検知したらHi(1)Lo(0)と出力電圧値が切り替わります。

[PWM]:アナログとデジタルの中間で、その周波数をデジタル演算して扱います。

<テスト・実験>

例としてモジュールを一つ使い 反応を確認してみます。

こちらのセンサモジュールは、物体に反応すると一定時間Hi(電源電圧に近い電圧)を出力します。待機中はLo(GND・0V)の出力です。

<使用するテスト用部品※他でも使いまわしができます>

合計約¥6,350円(1セットあたり約¥2,900円)

※金額は概算で、画像と内容は異なる場合があります。

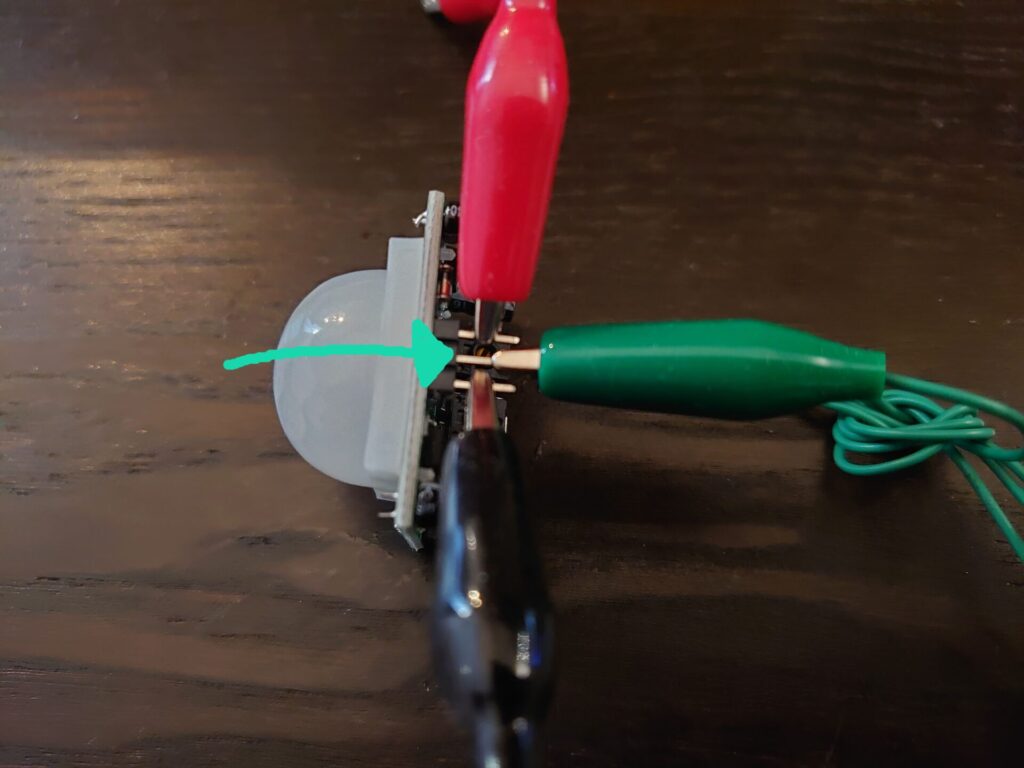

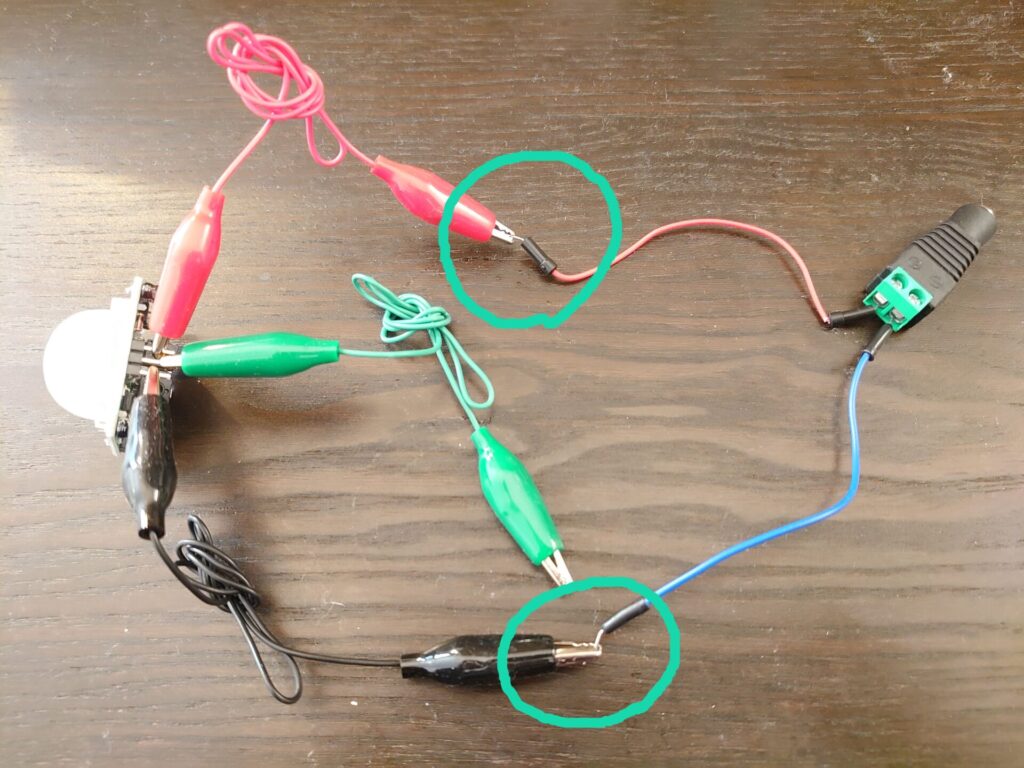

ワニ口クリップをつけていく

画像の位置につけてください

隣の足に触れないように注意してください

電源ライン

さらにクリップを追加します。

赤がVCCで黒がGNDのピンとなります。後ほど5vのACアダプタ・コンセントにつながっていきます。

信号用出力用のピン

最後に中央のピンにクリップを付けます。ここから、センサの反応に応じて、電圧がON(約5v)、OFF(0v)として出力されます。

※隣のピンどうしが触れないように注意してください。

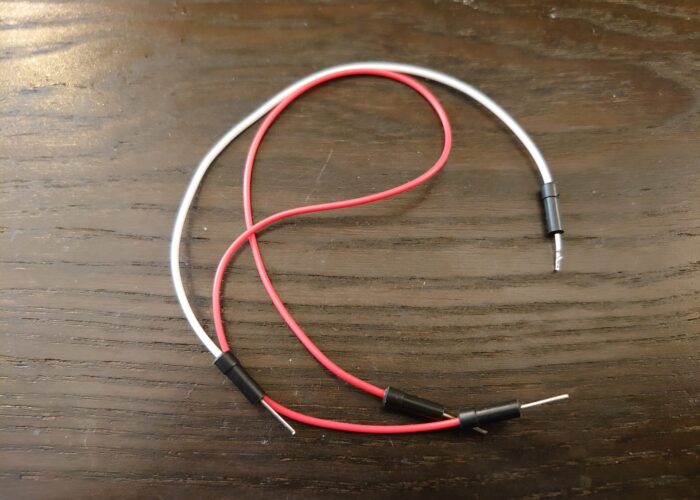

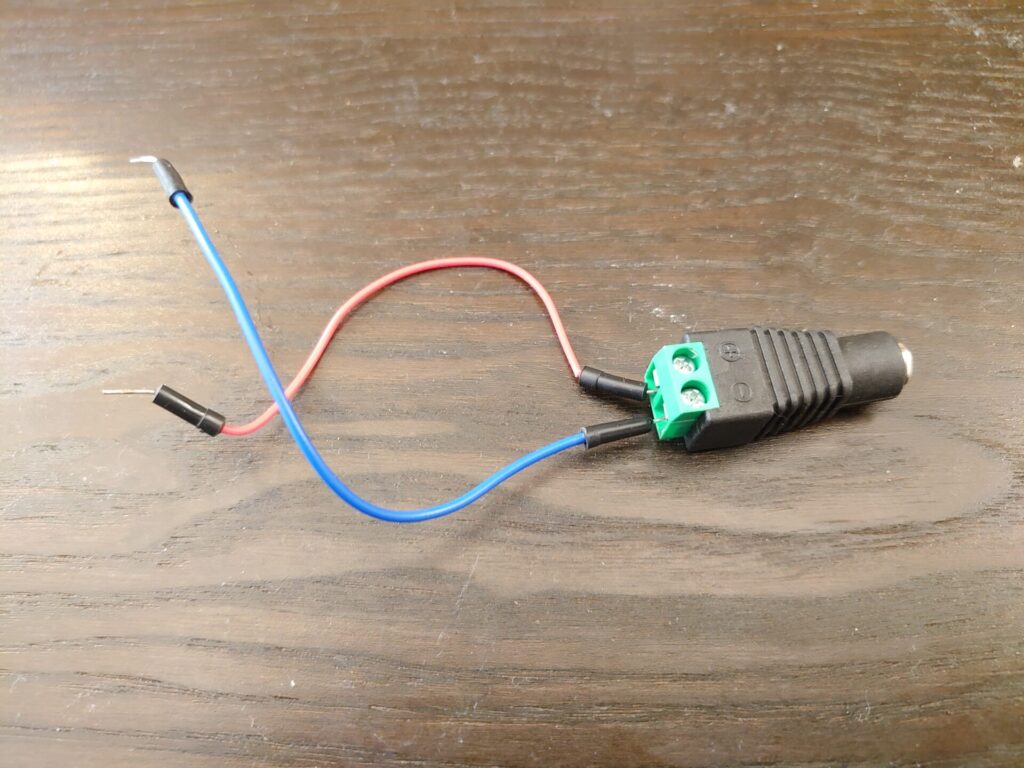

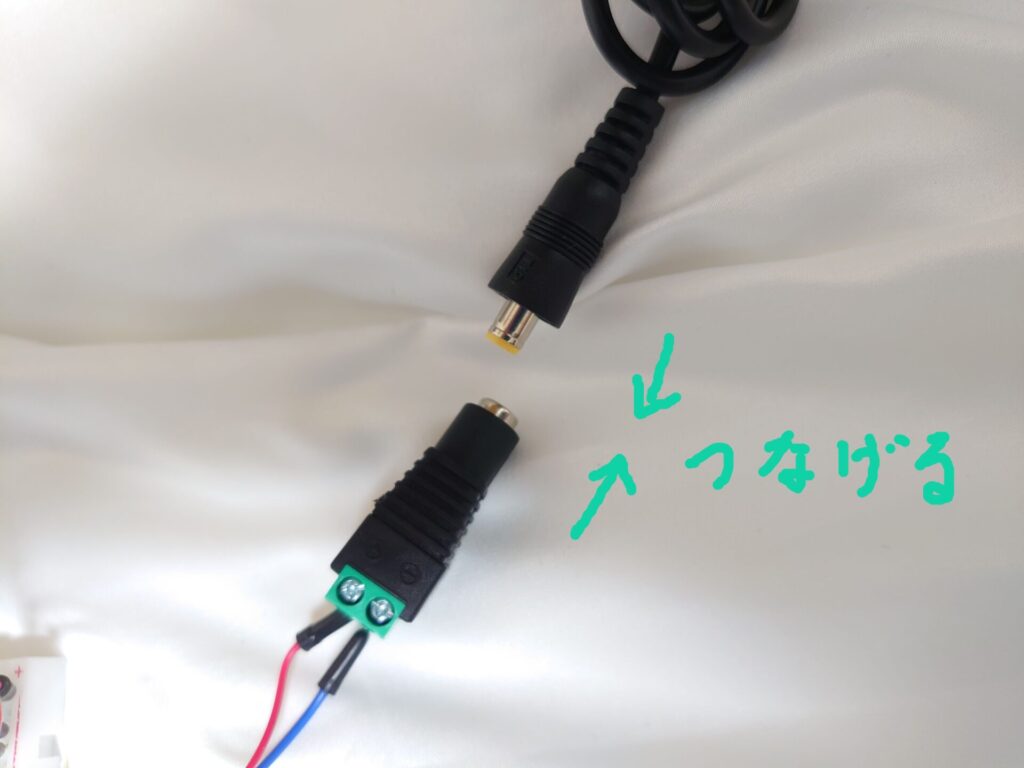

電源DCジャックの作成

画像のような部品の組み合わせで構成し、ACアダプタ・コンセントにつなげていきます。

DCジャックと本体をつなげる

2か所でつなげます。

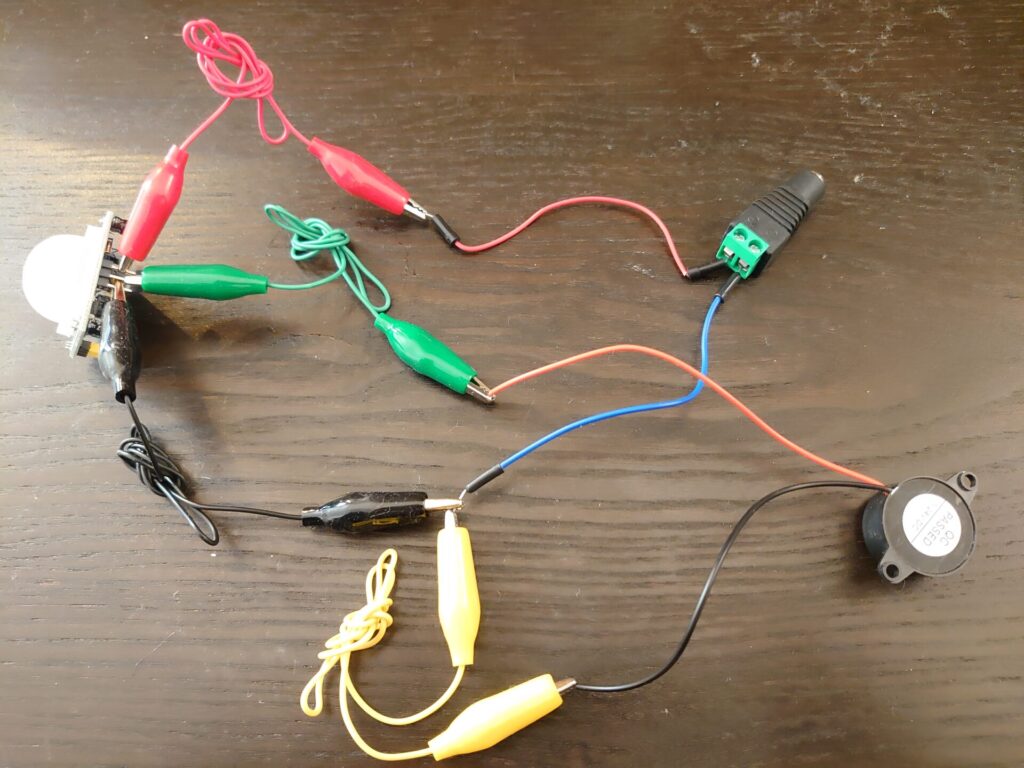

ブザーとつなげる

ブザーの赤線と本体の信号出力線(緑クリップ)をつなげます。

ブザー自体に抵抗成分があるのでそのままつなげます。

ブザーのGND

ブザーの黒線はGNDです。本体のGNDと共通ですので、黄色いクリップを使って、本体の黒クリップとつなげます。

センサON時に、出力線から約5vがかかり、ブザーが鳴ります。

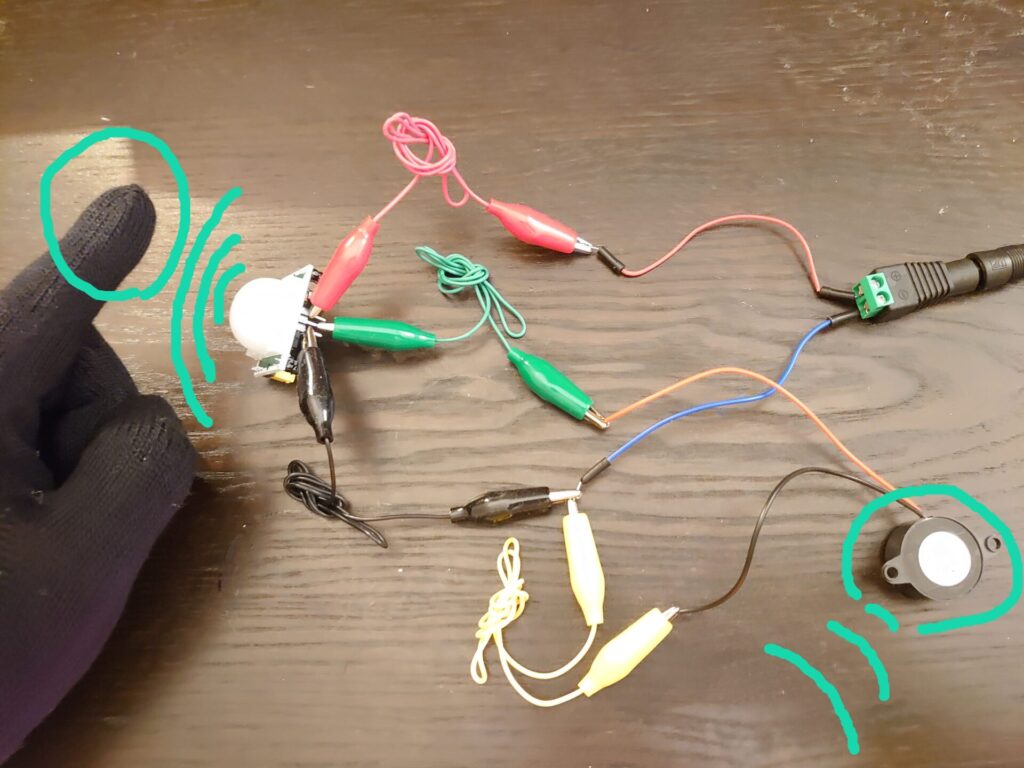

完成

本体が完成しました。

ACアダプタとつなげる

つまみを5Vにしてください。

コンセントにつなぎ電源ON

指を近づければブザーから音が鳴ります。

モジュールの設定

モジュール化されたセンサは、詳細な設定のしかたも、使いやすくなってます。

「じかん」で赤外線を反応した際の、「出力時間」を設定できます。ブザーやLEDを点灯させる時間になります。

「きょり」で検出する赤外線の感度レベルを設定できます。最大感度距離3~7mほどの範囲で調整ができます。

いかがでしたでしょうか。赤外線センサーの仕組みと、モジュール化製品の利点が伝わりましたでしょうか。その活用範囲はとても広いと思います。